|

Loginoder neu registrieren? |

|||||||||||||

| ||||||||||||||

SucheSuchen Sie im kath.net Archiv in über 70000 Artikeln:     Top-15meist-diskutiert

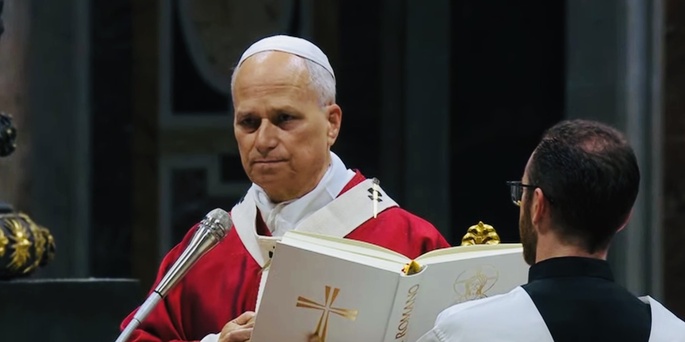

|  Der aufrechte Blick. Das Studium, die Wahrheit und die Heilung des Geistes. Vom Wissen zur Weisheit28. Oktober 2025 in Aktuelles, 1 Lesermeinung Leo XIV. an die Studenten der Päpstlichen Universitäten: das Studium als Weg der Bekehrung leben und den ‚weiten Blick‘ wiedergewinnen, der das Ganze der Wirklichkeit umfasst. Von Armin Schwibach Rom (kath.net/as) „Sich während des Jubeljahrs an diesem Ort zu befinden, ist ein Geschenk, das wir nicht als selbstverständlich betrachten dürfen“: Mit diesen Worten eröffnete Papst Leo XIV. seine Predigt am Abend des 27. Oktobers 2025 bei der Heiligen Messe mit den Studenten der Päpstlichen Universitäten in der Petersbasilika. Die Wallfahrt durch die Heilige Pforte, so der Papst, erinnere daran, „dass das Leben nur dann lebendig ist, wenn es auf dem Weg ist, wenn es ‚Übergänge‘ vollziehen kann, das heißt, wenn es fähig ist, Ostern zu feiern“. Im Kontext des Heiligen Jahres stellte der Papst die Dynamik der Bekehrung in den Mittelpunkt: „Die Kirche erlebt in diesen Monaten, in denen sie das Heilige Jahr feiert, dieses Unterwegssein und erinnert sich daran, dass sie ständig der Bekehrung bedarf, dass sie immer ohne zu zögern und ohne die Versuchung, ihn zu überholen, Jesus nachfolgen muss“. Diese Bewegung - vom Stillstand zum Weg, von der Verschlossenheit zur Öffnung, von der Enge zur Weite - wurde zum Leitmotiv der Homilie. Der Papst verband sie mit einem theologischen und zugleich intellektuellen Motiv: dem „Blick“. Ausgehend vom Lukasevangelium (Lk 13,10–17) über die Heilung der verkrümmten und gebeugten Frau entfaltete Leo XIV. eine Anthropologie des Studiums: „Der Zustand der Unwissenheit, der oft mit Verschlossenheit und einem Mangel an geistlicher und intellektueller Unruhe verbunden ist, ähnelt dem Zustand dieser Frau: Sie ist ganz verkrümmt, in sich selbst zurückgezogen, weshalb es ihr unmöglich ist, über sich selbst hinauszuschauen“. In dieser biblischen Figur erkannte der Papst das Gleichnis eines Denkens, das sich selbst genügt und den Blick auf das Ganze verloren hat: „Wenn der Mensch unfähig ist, über sich selbst, seine eigenen Erfahrungen, Ideen und Überzeugungen hinauszublicken, bleibt er gefangen, bleibt er ein Sklave, unfähig, sich ein eigenes Urteil zu bilden“. Die Heilung Jesu wird damit zum Bild für eine Befreiung des Geistes: „Diese geheilte Frau erhält die Hoffnung, weil sie endlich aufblicken und etwas anderes sehen kann, weil sie auf neue Weise sehen kann. Das geschieht insbesondere, wenn wir Christus in unserem Leben begegnen: Wir öffnen uns einer Wahrheit, die unser Leben verändern kann“. Das Studium, so der Papst, sei eine Form dieser Heilung: „Wer studiert, erhebt sich, erweitert seinen Horizont und seine Perspektiven, um einen Blick wiederzugewinnen, der nicht nur nach unten gerichtet ist, sondern auch nach oben schauen kann: zu Gott, zu den anderen, zum Geheimnis des Lebens“. Papst Leo XIV. bezeichnete das Studium, die Forschung und das Lehren als „Gnade einer Zusammenschau, eines Blicks, der fähig ist, den Horizont wahrzunehmen und darüber hinauszugehen“. Der Papst diagnostizierte eine Gefahr der modernen Wissenskultur: „Heute sind wir zu Experten für unendlich kleine Details der Wirklichkeit geworden, aber wir sind unfähig, erneut einen Überblick über das Ganze zu gewinnen, eine Sichtweise, die die Dinge durch eine größere und tiefere Bedeutung zusammenhält“. Dem setzte er eine christliche Perspektive entgegen, die den Sinn des Studiums in der Einheit von Erkenntnis und Leben sieht: „Die christliche Erfahrung will uns lehren, das Leben und die Realität mit einem einheitlichen Blick zu betrachten, der alles umfasst und jede partielle Logik ablehnt“. Diese Einheit von Denken, Leben und Glaube sei nicht theoretisch, sondern existentiell. Sie finde ihr Vorbild in den großen Gestalten der geistigen Tradition: „Wenn wir auf das Beispiel von Männern und Frauen wie Augustinus, Thomas von Aquin, Teresa von Ávila, Edith Stein und vielen anderen blicken, die es verstanden haben, die Forschung in ihr Leben und ihren geistlichen Weg zu integrieren, sind auch wir aufgerufen, die intellektuelle Arbeit und die Suche nach der Wahrheit fortzusetzen, ohne sie vom Leben zu trennen“. Die Aufgabe der Universität beschrieb der Papst als „eine erzieherische Berufung“, die der Geste Jesu gleicht, „den anderen aufzurichten, ihn wieder auf die Beine zu stellen“: „Erziehen ähnelt dem Wunder, von dem in diesem Evangelium berichtet wird, denn die Geste des Erziehenden besteht darin, den anderen aufzurichten, ihm zu helfen, er selbst zu sein und ein eigenständiges Gewissen und kritisches Denken zu entwickeln“. Diese Bewegung sei ein „Akt der Liebe“, denn es gebe „eine Nächstenliebe, die gerade durch das Alphabet des Studiums, des Wissens, der aufrichtigen Suche nach dem, was wahr ist und wofür es sich zu leben lohnt, vermittelt wird“. In dieser Linie sprach Leo XIV. über die Verantwortung der Universität, den „Hunger nach Wahrheit und Sinn“ zu stillen, eine Aufgabe, „denn ohne Wahrheit und authentischen Sinngehalt kann man in die Leere geraten und sogar sterben“. Im Abschluss der Predigt verwies der Papst auf den Apostel Paulus (Röm 8,14–15): „Denn die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind Kinder Gottes. (…) Ihr habt den Geist der Kindschaft empfangen, in dem wir rufen: Abba, Vater!“. Das Studium und die Suche nach Wahrheit führen so zur Entdeckung der eigenen Herkunft und Berufung: „Wir sind keine zufällig in die Welt geworfenen Geschöpfe, sondern gehören zu jemandem, der uns liebt und einen Plan der Liebe für unser Leben hat“. Die Universität werde so zu einem Ort, an dem der Mensch lernt, „aufrecht zu stehen“ - nicht verkrümmt in sich selbst, sondern offen für Gott und die Welt: „Ich bitte gemeinsam mit euch den Herrn, dass eure akademische Laufbahn euch dabei unterstützt, die Gründe für die Hoffnung, die in uns ist (1 Petr 3,15), zu benennen, weiterzugeben, zu vertiefen und zu verkünden“. Der Papst schloss mit einer Anrufung Mariens: „Die Jungfrau Maria, Sitz der Weisheit, möge euch begleiten und für euch eintreten“. *** In der Tiefe dieser Worte öffnet sich ein weiter Horizont, der über das rein Akademische hinausreicht. Wenn Papst Leo XIV. vom „weiten Blick“ spricht, der dem verkrümmten Menschen wieder geschenkt wird, so deutet er nicht nur eine anthropologische oder pädagogische Dimension an, sondern ein Mysterium der Erkenntnis selbst. Das Aufrichten des Blicks ist ein Symbol für jene Erhebung, in der der menschliche Geist seiner eigenen Herkunft inne wird, jenes exitus et reditus des Denkens, in dem das Geschöpf, von Gott herkommend, in Freiheit zu ihm zurückkehrt. Im Studium, das hier nicht bloße Anhäufung von Wissen, sondern eine Form des österlichen Übergangs ist, wird der Mensch wieder fähig, Wahrheit nicht als Objekt, sondern als Beziehung zu verstehen: Wahrheit als Begegnung, als göttlicher Anruf, der den Geist verwandelt, nicht durch die Vergessenheit der Quelle gebückt. So erhält die Universität, in der Perspektive des Papstes, eine fast liturgische Bedeutung: Sie wird zu einem Ort, an dem die Vernunft betet. Das Studium, verstanden als geistiger Aufstieg, wird so zur Bewegung der anamnēsis, zur Wiedererinnerung des göttlichen Lichts, das alle Erkenntnis ermöglicht. In der Wiedergewinnung des totus visus - des umfassenden Blicks - erkennt der Mensch, dass Denken und Glauben, Erkenntnis und Liebe, Wissenschaft und Weisheit aus demselben Ursprung stammen. Das Aufschauen, von dem Leo XIV. spricht, ist daher nichts anderes als die geistige Gebärde des Glaubens selbst: das Sich-Erheben des Intellekts aus der Enge der Selbstbezüglichkeit hin zur Weite des Logos, in dem alles Sein gründet. So verbindet sich die Geste des Studiums mit der innersten Bewegung der Theologie – dem Sehen des Ganzen im Licht dessen, der das Ganze trägt.

Ihnen hat der Artikel gefallen? Bitte helfen Sie kath.net und spenden Sie jetzt via Überweisung oder Kreditkarte/Paypal!  Lesermeinungen

Um selbst Kommentare verfassen zu können müssen Sie sich bitte einloggen. Für die Kommentiermöglichkeit von kath.net-Artikeln müssen Sie sich bei kathLogin registrieren. Die Kommentare werden von Moderatoren stichprobenartig überprüft und freigeschaltet. Ein Anrecht auf Freischaltung besteht nicht. Ein Kommentar ist auf 1000 Zeichen beschränkt. Die Kommentare geben nicht notwendigerweise die Meinung der Redaktion wieder. |  Mehr zu |       Top-15meist-gelesen

| |||||||||||

| ||||||||||||||

© 2025 kath.net | Impressum | Datenschutz | ||||||||||||||