|

Loginoder neu registrieren? |

|||||

| ||||||

SucheSuchen Sie im kath.net Archiv in über 70000 Artikeln:     Top-15meist-diskutiert

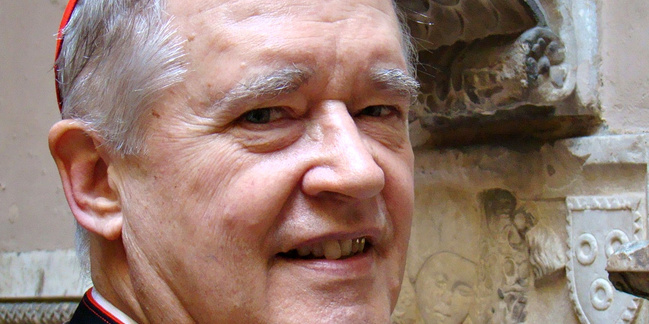

|  Keine Willkommenskultur für Christen23. November 2017 in Kommentar, 5 Lesermeinungen Zentrale Offenbarungswahrheit ist mit irdischer Wahrnehmung nicht deckungsgleich. Es irrt, wer den geoffenbarten Glauben schlicht und einfach mit dem Horizont von Welt und Gesellschaft verschmelzen will. Von Paul Josef Kardinal Cordes/Vision 2000 Vatikan (kath.net/Vision 2000) Nein, hier ist nicht von Flüchtlingen die Rede. Nicht von einem Drama des 3. Jahrtausends. Sondern von einem durchgängigen Geschichtsphänomen, das periodisch aufflammt: Christen werden immer wieder zurückgewiesen. Vor Willkommenskultur kann keine Rede sein. Freilich sollte uns das eigentlich nicht überraschen. Denn unser Herr Jesus Christus selbst hat es bereits denen gleichsam in die Wiege gelegt, die ihm nachfolgen: Geht hin, fordert er sie auf und macht keinen Hehl aus dem, was sie erwartet: Ich sende euch wie Lämmer mitten unter Wölfe (Lk 10,3). Nicht Zustimmung und Beifall sind uns zugesagt. Der Jünger Jesu muss mit Widerspruch rechnen seitens Israels schon in der Urkirche, seitens der Gesellschaft und der Welt bis heute. Jesu Botschaft ist zwar das Evangelium: der beglückende und sichere Zuspruch von des Vaters definitivem Heil. Doch er trifft auf Widerspruch. Vor allem wohl, weil die Implikationen der Botschaft missfallen: sie erwartet ja Hörbereitschaft, Glaube und Gehorsam. Da wenden sich die Zeitgenossen wie die Gesellschaft lieber ab, oder sie knurren böse eben wie feindliche Wölfe. Jesu Ankündigung beschwert uns bis heute; sie bedrückt uns und schreckt uns ab. Wer sich dennoch auf das Sendungswort einlässt, der sieht sich bald in einer zweiten Herausforderung. Nicht nur die Anfechtung durch andere gilt es auszuhalten. Der Jünger soll diese Wölfe sogar noch zähmen. Welche Überforderung: das eigene ohnehin blockierte Umfeld muss für eine missliebige Nachricht gewonnen werden. Der kluge Sendbote wird demnach gründlich nachdenken, wie er diese beiden Hürden überwinden kann. Unabdingbar ist es zunächst, das innere Ohr seiner Mitmenschen zu erreichen. Scheitern müsste er, wollte er in einer Begegnung dem Partner seine eigene Auffassung aufzwingen. Verständnis und Freiheit sind nötig, damit eine Einsicht weitergegeben werden kann. Zwischen den Horizonten der beiden Gesprächspartner muss eine Brücke gebaut wird. Und zwar im Medium der Sprache. Der große Forscher des Verstehens-Prozesses unter Menschen, Hans Georg Gadamer, sieht darin die Bedingung für jede gedankliche Übereinkunft. Sonst redet man aneinander vorbei. Der Spezialist für Fußball-Regeln etwa kann nicht umhin, ein neues Vokabular zu suchen, sollte er sich gegenüber einem Altphilologen oder Physiker als Sportreporter einbringen. Erst die Brücke zwischen beiden Horizonten schafft eine gemeinsame Basis von Denken und Verstehen. Die Apostelgeschichte (17,16ff.) berichtet ein lehrreiches Beispiel vom Völkerapostel Paulus in Athen. Sein Gespräch mit den dortigen Bürgern ist oft verlesen und gedeutet worden. Uns interessiert jetzt näherhin, dass er mit seiner Predigt auf dem Areopag anknüpft bei dem Altar der Athener, der einem unbekannten Gott geweiht ist. Paulus tritt mit seinem Hinweis so ein in den Denk-Horizont der Zuhörer. Er will eine Botschaft vermitteln und in seiner Argumentation angenommen werden. Die Kirche, ihre Hirten, Theologen, Prediger und Journalisten pflegen die Klugheit des Apostels nachzuahmen. Wenn sie sich mit Glaubensdaten den Zeitgenossen zuwenden, setzen sie für die Kunde von einer offenbarten Wahrheit beim heutigen Denken an. Wird uns Katecheten nicht oft genug vorgehalten: Ihr gebt Antwort auf Fragen, die niemand stellt? Ein epochaler jüngster Ansatz, beide Gedankenwelten zu verbinden, tritt uns allseits unter den Worten Gerechtigkeit, Friede und Bewahrung der Schöpfung entgegen. Spätestens seit der Versammlung des Weltkirchenrates 1983 in Vancouver/Kanada haben die evangelische und die katholische Kirche nicht aufgehört, die Sensibilität der Menschheit heute für Arten- und Tierschutz, Ressourcen- und Energiefragen, Lebensstile und Armutsbekämpfung aufzunehmen und mitzutragen. Basel (1989), Seoul (1990), Graz (1997) und Sibiu (Hermannstadt/Rumänien 2007) belegen eindrucksvoll, dass sich Christen integriert haben in die Sorge der Menschheit um den eigenen Selbstschutz und die Zukunft. Es liegt auf der Hand, dass die in den Weltkonferenzen aufgezeigten Gefahren sowie ihre starke mediale Präsenz ein maßgebliches Echo fanden in katholischen Diözesen und Kirchengemeinden zumal ihnen kirchenamtliche Stellungnahmen bis zur allerhöchsten Ebene der Hierarchie sekundierten. Eine sinnvolle Annäherung der beiden Perspektiven erreichte neue Sensibilität. Doch da und dort bewirkte sie sich auch eine feindliche Übernahme des christlichen Horizonts durch weltliches Denken: in Lehre und Pastoral verblassten die offenbarten Wahrheiten. Christen ließen sich dann beeinflussen, für das eigene Lebensverständnis und die fälligen Entscheidungen immer weniger auf Glaubensdaten zu setzen. Dazu machte sich Ende des vergangenen Jahrhunderts eine neue Welle von Kirchenkritik breit. Vor allem die schmachvollen Skandale der Pädophilie erschütterten die Glaubensgemeinschaft bis in ihre Wurzeln. Wütige Häme und böse Genugtuung waren in den Medien nicht zu übersehen. Erst in diesen Tagen wurde in einer ansonsten seriösen deutschen Zeitung ein Fall vom 1998 wieder aufgerollt. Gleich drei unterschiedliche Artikel empörten sich in derselben Nummer unter verschiedenen Überschriften nochmals über lange zurückliegende Missbrauchsfälle. Wer genauer hinschaute, entdeckte allerdings, dass sie keineswegs bewiesen wurden (Frankfurter Allgemeinde Zeitung vom 17. 10. 2017). Es leuchtet ein, dass solche Schandtaten die Kirche zur Selbstverteidigung nötigen. Und nicht nur gegenüber der Öffentlichkeit, auch für die Bistümer und Gemeinden müssen die geweihten Hirten dann herausstellen, wie substanziell die Kirche trotz allem zum Gelingen des menschlichen Lebens beiträgt. Auch dabei wird dann freilich ihre Verkündigung kaum um geistliche, zentrale Glaubensinhalte kreisen, sondern humane Argumente nutzen, die die Gesellschaft versteht. Schließlich muss für die Verbreitung weltlichen Denkens in der Kirche wenigstens noch kurz ein Grundgefühl erwähnt werden, dass uns alle beschleicht. Philosophen nennen es Säkularisierung. Einige stellen sie als den Untergang aller Religionen heraus; der religionslose Mensch von heute sei reif, sich seine Welt ohne Gott zu schaffen. Eine solche Weltanschauung flüstert dann auch den Gliedern der Kirche glaubensloses Denken und Entscheiden ein. Die genannten geistigen Trends und Strömungen dürfen den Glaubenden nicht einschläfern. Ein Weckruf ist fällig. Er kündet: Zentrale Offenbarungswahrheit ist mit irdischer Wahrnehmung nicht deckungsgleich. Es irrt darum, wer den geoffenbarten Glauben schlicht und einfach mit dem Horizont von Welt und Gesellschaft verschmelzen will. Lehrreich ist auch diesmal die Erfahrung des Völkerapostels. Als er den seinen Hörern vertrauten und bejahten Gesichtskreis überschreitet, scheitert er. Er bezeugt den Gipfelpunkt christlichen Glaubens: Jesu Auferstehung von den Toten. Da wenden die Athener sich von ihm ab. Die einen spotten; die andern lassen ihn auf freundlichere Art ins Leere laufen und sagen Darüber wollen wir dich ein andermal hören (17,32). Der Katechet riskiert das Scheitern. Wenn er aber aus Rücksichtnahme gegenüber andern oder zur Sicherung der eigenen Sympathie substanzielle Heilswahrheiten verschweigt; wenn er gar die ethisch-moralischen Ansprüche des Christseins diplomatisch umgeht, um sich Freunde zu machen man nennt das wohl pastoral correctness dann verrät er das Evangelium. Eine Warnung des Apostels Paulus entstand nicht am Schreibtisch; sie ist erfahrungsgesättigt. Er lehrt die Römer: Gleicht euch nicht dieser Welt an (12,2). Damit ist nicht gemeint, Christen sollten sich abschotten; sich in ein Ghetto zurückziehen. Wir haben unsern Ort mitten in der Welt. Dennoch stammen wir nicht von der Welt. Den ersten Christen stand das klar vor Augen, wie der Diogenet Brief aus dem Jahr 160 nach Christus bezeugt: Die Christen unterscheiden sich von andern Menschen nicht durch ihren Wohnort, ihr Sprache und ihre Bräuche In Kleidung, Nahrung und allem, was sonst zu Leben gehört, schließen sie sich dem jeweils Üblichen an. Und doch haben sie ein erstaunliches und anerkannt wunderbares Gemeinschaftsleben. Sie leben zwar an ihrem jeweiligen Heimatort, doch wie Fremde. Sie beteiligen sich als Mitbürger an allem, doch ertragen sie es nur wie Durchreisende. Jede Fremde ist ihnen Heimat, und jede Heimat ist ihnen fremd. Sie heiraten und bekommen Kinder wie andere auch, aber sie setzen die Neugeborenen nicht. Ihren Tisch bieten sie allen an, aber nicht ihr Bett .Sie lieben alle Menschen und werden doch von allen verfolgt. Man kennt sie nicht, und doch werden sie verurteilt. Man tötet sie, doch Gott macht sie lebendig. Sie sind arm, doch bereichern sie viele (aus K. Berger/Chr. Nord ((Hg.)) Das Neue Testament und frühchristliche Schriften Frankfurt 1999, 1252). Christen sind anders. Wohl kostet es uns dauernde Achtsamkeit und Mühe, unsere Differenz im Widerspruch zur Welt zu leben. Doch Gottes Wort leitet uns, und Gottes Geist gibt uns dann und wann schon jetzt einen Vorgeschmack der unzerstörbaren Freude, die uns erwartet. kath.net dankt Vision 2000 und Kardinal Cordes für die freundliche Erlaubnis, diesen Beitrag in voller Länge übernehmen zu dürfen. Archivfoto: Paul Josef Kardinal Cordes Foto Kardinal Cordes (c) Paul Badde/kath.net Ihnen hat der Artikel gefallen? Bitte helfen Sie kath.net und spenden Sie jetzt via Überweisung oder Kreditkarte/Paypal!  LesermeinungenUm selbst Kommentare verfassen zu können müssen Sie sich bitte einloggen. Für die Kommentiermöglichkeit von kath.net-Artikeln müssen Sie sich bei kathLogin registrieren. Die Kommentare werden von Moderatoren stichprobenartig überprüft und freigeschaltet. Ein Anrecht auf Freischaltung besteht nicht. Ein Kommentar ist auf 1000 Zeichen beschränkt. Die Kommentare geben nicht notwendigerweise die Meinung der Redaktion wieder. |  Mehr zuCordes

|        Top-15meist-gelesen

| |||

| ||||||

© 2026 kath.net | Impressum | Datenschutz | ||||||