|

Loginoder neu registrieren? |

|||||

| ||||||

SucheSuchen Sie im kath.net Archiv in über 70000 Artikeln:     Top-15meist-diskutiert

|  Vom Erzählen und vom Ort26. Juni 2020 in Kommentar, 2 Lesermeinungen In den letzten Monaten fiel der Blick verstärkt auf Bücher, welche die Situation einer bedrohlichen Krankheit thematisierten, wie etwa Albert Camus‘ Roman „Die Pest“ - BeneDicta am Freitag von Gudrun Trausmuth Wien (kath.net) Erzählen ist eine Form der Wirklichkeitsbewältigung. In der Vergangenheit Erlebtes wird ins Wort gefasst. Dass das reinigende, ja, therapeutische Funktion haben kann, haben wir wohl alle schon erfahren: Manche Erlebnisse erzählen wir immer wieder. Indem wir sie ins Wort bringen, bekommen sie Wirklichkeit, wir erfassen sie, bewältigen sie, erinnern uns, bekleiden sie mit Sprache. Wenn wir sprachlos sind, schnürt etwas uns die Kehle zu, hindert uns an der Äußerung. Was wir aber nicht äußern, nicht aus uns hinausschicken können, bleibt schwer und unverdaut, leidvoll und in sich gekrümmt in uns. Als entlastend empfinden wir hingegen das „Zur-Sprache-bringen“. Das dauert oft eine Weile. Nicht gleich können wir über Erlittenes oder Schuld, Schock- oder Schreckenserfahrungen sprechen; und wenn wir es schließlich können, dann nicht mit jedem.

Geht es ums literarische Erzählen, steht die Person des Autors stärker im Schatten. Ja, natürlich gibt es einen Autor, aber „die Fiktion“, die Grundannahme, dass das Geschriebene erdacht ist, schützt ihn vor dem schnellen Link mit seinem Leben. Andererseits darf man natürlich spekulieren, ob man sich etwas ausdenken kann, etwas erzählen kann, was so völlig ohne Bezug zu eigenen Erfahrungen ist.

Dass Menschen, die ihr Denken und Schreiben veröffentlichen, sich manchmal einen einsamen Ort zum „Erzählen“ suchen, ist bekannt. In der Abgeschiedenheit, der räumlichen Lösung vom Gesamtzusammenhang, liegt etwas Fruchtbares. Sprichwörtlich geworden ist in diesem Zusammenhang „Tusculum“, das italienische Landstädtchen, in dem der römische Redner und Philosoph Cicero eine Villa hatte. Seine „Tusculanae Disputationes“ verweisen auf ein Refugium, wohin man sich zurückzieht, um – abseits vom Betrieb - besser geistig arbeiten zu können und in jenen köstlichen Zustand zu kommen, den Josef Pieper so unvergleichlich beschreibt, als „zweckfreie“ Zeit, offen für Inspiration … Glücklich jeder Mensch, der so ein Tusculum für sich entdeckt hat – und sei es auch nur eine bestimmte Ecke in seiner Stadtwohnung. Der äußere Ort, von dem aus wir sprechen, erzählen, schreiben, ist wichtig, weil wir nun einmal im Physischen leben. Noch wichtiger aber ist, dass wir den inneren Ort kennen, der unser Ausgangspunkt ist. Jene kostbare, innerste Kammer. Nur ganz wenige Vertraute sollten hier Zutritt haben. Der innere Ort ist immer wieder angefochten, denn kein Felsen ist sicher vor der kalten Umspülung der Angst, vom Sturm der Bedrängnis. Die belebende Luft innerer Freiheit ist ein immer wieder zu erringendes Gut, oft genug führt der Weg durch Tränen.

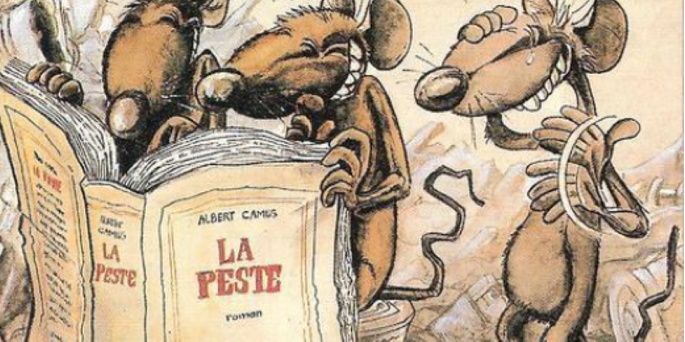

Kehren wir zurück zum Erzählen. In den letzten Monaten fiel der Blick verstärkt auf Bücher, welche die Situation einer bedrohlichen Krankheit thematisierten, wie etwa Albert Camus‘ Roman „Die Pest“. Die aktuelle Pandemie in einer verwandten literarischen Situation zu spiegeln, hatte einen Reiz. Dazu kommt, dass, nach Thomas Mann, der Erzähler „der raunende Beschwörer des Vergangenen“ ist, das heißt, es wird von etwas bereits Überstandenem berichtet, was hilft, einen Abstand zur realen und aktuellen Belastung zu gewinnen. „Die Pest“ befestigte ihren Klassikerstatus, ich möchte aber auch ausdrücklich auch auf Gertrud von le Forts starke und schöne Pesterzählung „Die Tochter Jephthas“ (1964) hinweisen. Ein anderer Roman, der so frappant gut zu 2020 passt, dass man ihn als „Pandemie-Roman“ bezeichnen könnte, ist gerade in der „Kleinen Bibliothek des Abendlandes“ (Be&Be Verlag, Heiligenkreuz) neu herausgekommen: Der historische Roman „Am Himmel wie auf Erden“, den Werner Bergengruen 1940 verfasste, spielt im Berlin des Jahres 1524: Aus der Sternenkonstellation liest der Gelehrte Carion eine bevorstehende todbringende Flutkatastrophe heraus. Der Kurfürst will die Bedrohung verschweigen, doch natürlich tauchen Gerüchte auf, Rettungsstrategien oder Fluchtmöglichkeiten werden ersonnen ... Genial erzählt Bergengruen sämtliche Spielarten menschlichen Verhaltens unter Druck. In Angst vor der kollektiven Bedrohung vollziehen sich Einzelschicksale in verdichteter Weise, geschieht Lösung oder Vernichtung. Ein Pandemie-Roman ist „Am Himmel wie auf Erden“ aber vor allem auch, weil Bergengruens Text in einzigartiger Weise über das Leben mit einer ansteckenden und unheilbaren Krankzeit, dem Aussatz, schreibt.

Inmitten der der sozialen und politischen Unruhen, die die Krise mit sich bringt, wird der Arzt und Gelehrte Carion von einem Aussätzigen absichtlich berührt, also möglicherweise mit dem Aussatz angesteckt. Und die nackte Angst, Panik, schüttelt auch ihn, den scheinbar Überlegenen. Doch nach hartem Kampf kann sich Carion seinen sicheren inneren Ort neu erobern: "Er rang um die Kraft, sich ein einverstandenes Ergreifen auch des strengen Schicksals als ein dauerndes Besitztum anzueignen. Er machte den Vorsatz, was auch geschehen mochte, dem Willen der Gottheit eine Stätte innerhalb des eigenen Willens zu bereiten, ja, endlich diesen ganz von jenem verzehren zu lassen und an solcher Übereinstimmung unabweichlich festzuhalten. Und er fühlte, wie sich ein Friede in ihn ergoß…“ - Und unser innerer Ort? Wie sieht er aus? Ihnen hat der Artikel gefallen? Bitte helfen Sie kath.net und spenden Sie jetzt via Überweisung oder Kreditkarte/Paypal!  LesermeinungenUm selbst Kommentare verfassen zu können müssen Sie sich bitte einloggen. Für die Kommentiermöglichkeit von kath.net-Artikeln müssen Sie sich bei kathLogin registrieren. Die Kommentare werden von Moderatoren stichprobenartig überprüft und freigeschaltet. Ein Anrecht auf Freischaltung besteht nicht. Ein Kommentar ist auf 1000 Zeichen beschränkt. Die Kommentare geben nicht notwendigerweise die Meinung der Redaktion wieder. |  Mehr zu |       Top-15meist-gelesen

| |||

| ||||||

© 2026 kath.net | Impressum | Datenschutz | ||||||