|

Loginoder neu registrieren? |

|||||

| ||||||

SucheSuchen Sie im kath.net Archiv in über 70000 Artikeln:     Top-15meist-diskutiert

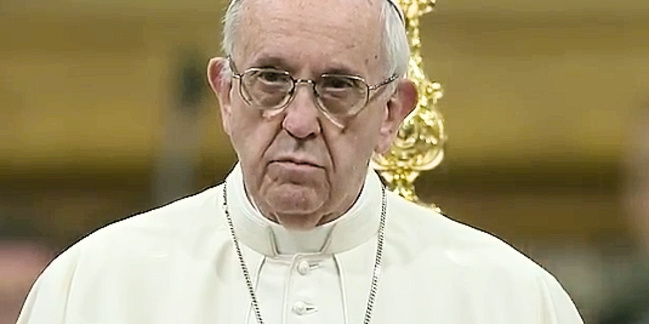

|  Redefreiheit und Autoritarismus. Prozesse und Entwicklungen27. Oktober 2017 in Aktuelles, 30 Lesermeinungen Der Papst und Beschleunigungen. Ist die Zeit wirklich mehr wert als der Raum und wenn ja: wie? Die Komik des Neo-Ultramontanismus. Von Armin Schwibach Rom (kath.net/as) Es besteht kein Zweifel: die Kirche, der Vatikan und Rom erleben eine Zeit der extremen Beschleunigung. Zeichneten sich die letzten beiden Jahre des Pontifikats Benedikts XVI. vor allem auch dadurch aus, dass sich viele die Frage stellten: War es das jetzt? Kann noch etwas an Aufrüttelndem, Bewegendem und in der Substanz Erneuerndem kommen?, so lautet die Frage heute: Welche Überraschungen, welche unerwartete und an die Substanz rührenden Neuheiten werden uns jetzt erwarten?. Und: diese Frage wird in zweifacher Hinsicht gestellt. Diejenigen, die in einer unzulässigen Weise als Konservative bezeichnet werden, erleben diese Frage mit einer gewissen Bange, im Sinne von: Was wird jetzt wieder kommen? Was ist der nächste Punkt der Agenda? Was ist das nächste Ziel eines Willens zur Reform? Wäre es nicht besser, vorher bestehende Unklarheiten und Verwirrungen zu klären?. Die Problematiken, die sich zum Beispiel in verschiedenster Weise aus dem Apostolischen Schreiben Amoris laetitia ergeben haben, liegen nach wie vor auf dem Tisch. Vier Kardinäle hatten dem Papst ihre fünf Dubia vorgelegt und weder eine Antwort noch eine Audienz bekommen, während derer diese Zweifel besprochen hätten werden können. Hunderttausende hatten im Vorfeld der Synoden zur Familie der Jahre 2014 und 2015 eine Kindliche Bittschrift verfasst und darum gebeten, eine in der Kirche wachsende Desorientierung und Verwirrung zu klären, die sich aus Befürchtungen hinsichtlich einer Aufgabe oder Aufweichung der kirchlichen Lehre zu Ehe und Eucharistie ergeben hatte. Diese Befürchtungen wurden dann durch die jeweiligen Umstände in den letzten Jahren mit steigender Schnelligkeit bestätigt. Fast 900.000 Unterzeichner der Bittschrift warten bis heute auf eine Reaktion: keine Antwort, Schweigen, keine Auseinandersetzung, wie dies dann auch den Dubia widerfahren sollte. Dasselbe Schicksal wurde bis heute der Treueerklärung zur unveränderlichen Lehre der Kirche zur Ehe und zur ununterbrochenen, von den Aposteln empfangenen Disziplin zuteil. Weitere 35.000 Gläubige, unter diesen drei Kardinäle und sechs Bischöfe, haben die Hoffnung nicht aufgegeben, dass Rom, dass der Papst sie hört und ihr Anliegen ernst nimmt haben sie doch nichts anderes als das getan, was Franziskus immer wieder einfordert: freimütig zu reden. Parrhesia nennt der Papst dies oft mit einem griechischen Worte, Redefreiheit, die es gestattet, über alles sprechen. Denn er sei, wie er einmal in einem Interview erwähnte, allergisch gegen Schmeichler, allergisch gegen Speichellecker, da Schmeicheln nichts anderes sei als eine Person für ein Ziel auszunutzen, um etwas für sich selbst zu erreichen. Die anderen, die sich voll Begeisterung und mit revolutionärem Elan dieselbe Frage stellen, sind jene, die gern eben diese Revolution heraufbeschwören und herbeireden, egal ob es so ist oder nicht. Franziskus wurde bereits in der Vergangenheit zum Superman hochstilisiert, zum Mensch des Jahres 2013 für das Time Magazin, zum Hoffnungsträger für die ach so diskriminierten Homosexuellen, zur Pop- Ikone für die Zeitschrift Rolling Stones. Der Superpope hatte dann eines Tages im Januar 2014 seinen kräftigsten Ausdruck in einem Graffiti auf Papier gefunden, das an eine Wand vor den Toren des Vatikans geklebt worden war. Superpope für nicht wenige eine Comicfigur, die in ihrer Spontaneität die Kirche schützt und in die Zukunft hineinträgt, Symbol eines hypothetischen und völlig emotional gefassten neuen Frühlings, ohne den Ballast alter Vorurteile, als hätte die Kirche bis zum 13. März 2013 in einem Dauerwinter gelebt. Wer meinte, dies sei in erster Linie als Medienrummel abzutun, wurde eines besseren belehrt. Gerade Franziskus-Superman soll nun als T-Shirt verkauft werden, der Superheld", der für christliche Werte eintritt. Mit diesem T-Shirt will der Vatikan für karitative Initiativen des Papstes werben, so der Präfekt des Mediensekretariats Dario Edoardo Viganò, denn: der Papst sei eben pop. Aber vielleicht sollte man sich dabei auch an ein Wort des Papstes erinnern, der angesichts des Hype um seine Person einmal meinte: in jeder Idealisierung steckt eine Aggression. Und 40 Millionen Follower des Papstes auf Twitter sagen nichts über die Kirche und ihr Ringen aus. Tatsache ist: für nicht wenige soll das Revolutionäre betont werden, es muss im Vordergrund stehen, um dann auf anderen Wegen zu anderen, weiteren und noch größeren Revolutionen voranzuschreiten. Dazu gesellt sich, nicht zuletzt aufgrund des Schweigens aus dem Vatikan, eine fortschreitende und bisweilen irrationale Polarisierung zwischen dem, was zu Lagern auszuarten droht, verbunden mit einer mangelhaften Gesprächskultur. Es scheint zum Treppenwitz des Pontifikats geworden zu sein: auf der einen Seite der Aufruf zur Parrhesia, auf der anderen oft geifernde Lager, die sich besonders in den sozialen Medien, auf Blogs, Facebook und Twitter austoben. Dies alles hat einen präzisen Grund: an die Stelle inhaltlicher Auseinandersetzungen kirchlicher, theologischer oder philosophischer Natur ist das Aufeinanderprallen von Befindlichkeiten, Likes und rhetorischen Orgien getreten. Sachliche Auseinadersetzungen werden dann im Lärm von Tweets und Postings weggespült. In einer neuen Form von Kadavergehorsam gegenüber dem, den man als die absolute und identitäre Autorität anerkennt, kann es dann auch dazu kommen, dass Professoren und andere Mitarbeiter an gewissen Stellen der Kirche entfernt werden, wie dies jüngst dem österreichischen Philosophen Seifert geschehen ist. Aber, wie Gerhard Kardinal Müller am 13. Oktober 2017 warnte: Es hat sich eine Schere aufgetan zwischen heftigsten Kritikern und bissigsten Verteidigern. Den Streit kann man weder aussitzen noch durch einen versuchten K.-O.-Schlag lösen. Es muss eine andere Lösung gefunden werden. Das ist schwierig, denn der alles bedeckende Lärm, der von verschiedenster Seite genährt wird, ist groß und eine sprungbereite Aggressivität jenseits aller wahrhaft christlicher Auseinandersetzung erdrückend. Ein Klima der Angst und des versteckten Redens, des lauten Brüllens in der Öffentlichkeit und des feigen Intrigierens jenseits des Rampenlichts ist nicht dienlich, zerstört und führt zu schwerwiegenden Kollateralschäden für die Zukunft. Zweifellos ist Franziskus der autoritärste Papst der jüngsten Zeit, was zur Folge hat, dass sich ein Hofstaat um ihn gebildet hat, dessen erstes Anliegen es ist, vorzugeben, bedingungslos dem Papst zu folgen. Diese merkwürdige Form eines Neo-Ultramontanismus der sich gerade entdeckt habenden Neo-Papisten jedoch hat weniger mit dem Papst, der Lehre, dem Wohl der Kirche zu tun als vielmehr mit eigenen Interessen und Zielsetzungen, die sich dann gern an ihrem Erfolg und an ihrer Beliebtheit in der Welt messen. Doch: hatte nicht einmal jemand gesagt: Ihr seid zwar in der Welt, aber nicht von der Welt? Und ist es nicht gerade Franziskus, der immer wieder vor der Strategie Satans warnt, sich langsam in das Leben einzuschleichen, freundlich und ganz höflich, was der Papst salonhafte Besessenheit, Besessenheit in der Ruhe des Wohnzimmers nennt? Der Teufel will die Weltlichkeit, sie ist für ihn der Zauber, dessen sich der Vater der Verführung bedient. Gerade diesen Zauber gilt es zu entlarven und zu bekämpfen, wachsam und nüchtern, wie der Apostel Petrus in seinem ersten Brief schreibt: Seid nüchtern und wachsam! Euer Widersacher, der Teufel, geht wie ein brüllender Löwe umher und sucht, wen er verschlingen kann (1 Petr 5,8). Dies umso mehr, wenn es um das Wesentliche geht: um die Lehre der Kirche. Am 11. Oktober nutzte der Papst den Anlass des 25. Jahrestages der Veröffentlichung des Katechismus der Katholischen Kirche, um eine Grundsatzrede zu halten. Franziskus stellte heraus, wie für ihn Fortentwicklung der Lehre und Fortschritt der Lehre zu sehen ist. Dazu bedarf es zweierlei: Bewahren und den Weg fortsetzen ist, entsprechend ihrer Natur, der ureigene Auftrag der Kirche, damit die von Jesus in die Botschaft des Evangeliums eingeprägte Wahrheit sich in ihrer ganzen Fülle bis zum Ende der Zeiten entfalten kann. Dabei ist Gott zu erkennen nicht in erster Linie die Frucht einer theoretischen Übung des menschlichen Verstandes, sondern des unauslöschlichen Verlangens, das ins Herz jeder Person gelegt ist. Es ist ein Erkennen aus der Liebe heraus, denn wir sind dem Sohn Gottes auf unserem Lebensweg begegnet. In diesem Kontext machte der Papst auf das Problem der Todesstrafe aufmerksam, bei dem eine Änderung der bisherigen Lehre als Fortentwicklung notwendig sei, denn: Gott ist ein Vater, der immer auf die Rückkehr des Sohnes wartet, der, um seinen Fehler wissend um Vergebung bittet und ein neues Leben beginnt. Niemandem darf daher nicht nur das Leben, sondern damit auch die Möglichkeit einer moralischen und existenziellen Umkehr verwehrt werden, damit er zum Wohle der Gemeinschaft umkehrt. Ein tieferes Verständnis des Evangeliums mache heute eine neue Notwendigkeit deutlich, die Würde des Menschen zu betonen. Man kann für den Papst die Lehre nicht bewahren, ohne ihre Entwicklung zuzulassen: man kann sie auch nicht an eine enge und unveränderbare Auslegung binden, ohne den Heiligen Geist und sein Handeln zu demütigen. Somit ist es notwendig zu betonen, dass, egal wie schwer das begangene Verbrechen auch war, die Todesstrafe unzulässig ist, weil sie gegen die Unverletzbarkeit der Würde des Menschen verstößt. Daher geht es der Sichtweise des Papstes nicht einfach darum, etwas zu ändern oder gar in die Schachtel des depositum fidei, des Glaubensguts zu greifen, um gegebenenfalls eine Entrümpelung zu erzielen (was nicht möglich ist, auch wenn dies der Wunschtraum einiger Fortschrittler sein mag). Franziskus will Denkweisen umgestalten. Oder, wie er es in Evangelii gaudium sagte: die Zeit ist mehr wert als der Raum, was bedeutet: Prozesse als solche sind wichtiger als das, worauf sie ausgerichtet sind, vor allem auch deshalb, weil man zu Beginn eines Prozesses nicht wissen kann, wohin dieser führen wird. Was sich auch gut anhören kann: es schließt dies die weltliche Gefahr der Relativierung und des Relativismus ein. Gleichzeitig führt diese Denk- und Handlungsweise zur Eröffnung verschiedenster Baustellen, seien diese nun eine (nach mehr als vier Jahren immer noch undeutliche) Kurienreform, die Einrichtung verschiedenster Kommissionen, Reform der vatikanischen Medien, Reformen in Liturgie und beim Umgang mit den liturgischen Büchern und vieles mehr. Baustellen jedoch hätten eigentlich das Ziel, zu einem Bau zu führen. Dieser ist aber in weiter Ferne, denn, wie es in der programmatischen Schrift Evangelii gaudium weiter heißt: Die Zeit, im weiteren Sinne, steht in Beziehung zur Fülle, und zwar als Ausdruck für den Horizont, der sich vor uns auftut. Der Zeit Vorrang zu geben bedeutet sich damit zu befassen, Prozesse in Gang zu setzen anstatt Räume zu besitzen. Damit sind Kasuistiken der verschiedensten Ausprägungen Tür und Tor geöffnet. Dem Autor auf Twitter folgen! Ihnen hat der Artikel gefallen? Bitte helfen Sie kath.net und spenden Sie jetzt via Überweisung oder Kreditkarte/Paypal! LesermeinungenUm selbst Kommentare verfassen zu können müssen Sie sich bitte einloggen. Für die Kommentiermöglichkeit von kath.net-Artikeln müssen Sie sich bei kathLogin registrieren. Die Kommentare werden von Moderatoren stichprobenartig überprüft und freigeschaltet. Ein Anrecht auf Freischaltung besteht nicht. Ein Kommentar ist auf 1000 Zeichen beschränkt. Die Kommentare geben nicht notwendigerweise die Meinung der Redaktion wieder. |  Mehr zuFranziskus Papst

|        Top-15meist-gelesen

| |||

| ||||||

© 2026 kath.net | Impressum | Datenschutz | ||||||