5. Oktober 2025 in Aktuelles

Leo XIV.: der Glaube als stille Kraft, die Mauern der Gleichgültigkeit überwindet und in den Migranten das Antlitz Christi erkennt. Mission ist keine geografische Bewegung, sondern eine geistliche Haltung des Bleibens im Glauben. Von Armin Schwibach

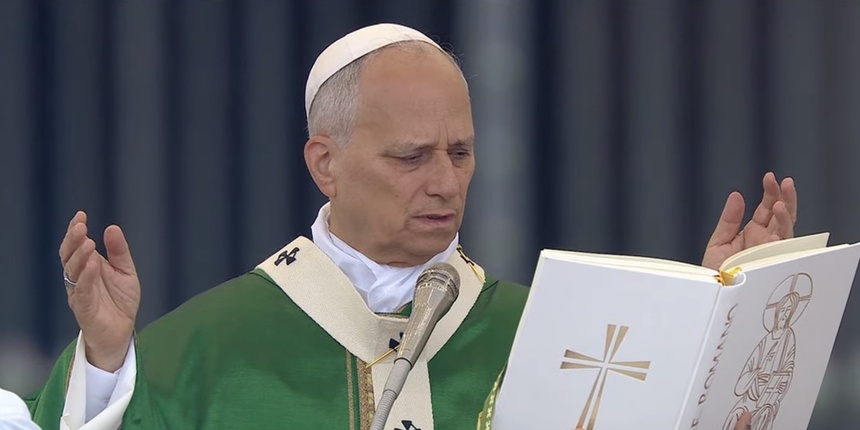

Rom (kath.net/as) „Brüder und Schwestern, heute bricht in der Geschichte der Kirche ein neues missionarisches Zeitalter an“: mit diesen Worten fasste Papst Leo XIV. auf dem Petersplatz den Geist seiner Predigt zur Heilig-Jahr-Feier der Missionare und der Migranten zusammen. Vor zehntausenden Pilgern, Ordensleuten und Gläubigen entfaltete der Papst eine Theologie der Mission, die nicht im Aufbruch in ferne Länder beginnt, sondern in der Haltung des Bleibens, der Nähe und der Barmherzigkeit.

„Wir sind hier, weil jeder von uns am Grab des Apostels Petrus mit Freude sagen können muss: Die ganze Kirche ist missionarisch“, begann Leo XIV. Er erinnerte an die Worte von Papst Franziskus aus Evangelii gaudium: Die Kirche müsse „hinausgehen, um allen an allen Orten und bei allen Gelegenheiten ohne Zögern, ohne Widerstreben und ohne Angst das Evangelium zu verkünden“ (EG 23). Doch Leo XIV. interpretierte dieses „Hinausgehen“ im Licht der gegenwärtigen Weltlage neu: „Es geht nicht so sehr darum aufzubrechen, sondern vielmehr darum zu bleiben, um Christus durch Annahme, Mitgefühl und Solidarität zu verkünden“. In einer Zeit globaler Migration bedeute Mission nicht Flucht in den Individualismus, sondern „zu bleiben, um denen ins Gesicht zu schauen, die aus fernen und leidgeprüften Ländern kommen, um sie mit offenen Armen und Herzen als Brüder und Schwestern aufzunehmen“.

Der Papst griff sodann die Lesung aus dem Propheten Habakuk auf: „Wie lange, Herr, soll ich noch rufen, und du hörst nicht?“ (Hab 1,2). Diese Worte, so Leo XIV., „durchziehen die gesamte Heilige Schrift“ und geben „dem Schrei der Leidenden eine Stimme, der auch heute in den Lagern, auf den Meeren, in den Wüsten zu Gott aufsteigt“. Er erinnerte an Papst Benedikt XVI., der während seines historischen Besuchs in Auschwitz vom 14. September 2011 in einer Katechese das Schweigen Gottes als „das Schweigen, das das Herz des Beters zerreißt“ bezeichnet hatte: „Gott schweigt, und dieses Schweigen zerreißt das Herz des Beters, der unablässig ruft, aber keine Antwort findet. […] Gott scheint so fern, so abwesend zu sein, scheint ihn vergessen zu haben“. Doch, so Leo XIV., dieses Schweigen sei keine Abwesenheit, sondern eine Einladung zum Vertrauen: „Die Antwort des Herrn macht uns Hoffnung. Denn während der Prophet die Macht des Bösen beklagt, verheißt ihm der Herr: ‚Der Gerechte bleibt wegen seiner Treue am Leben‘ (Hab 2,4)“.

Ausgehend von dieser Verheißung entfaltete der Papst eine Theologie des Glaubens, die in leiser Wirksamkeit besteht: „Der Glaube drängt sich nicht mit Macht auf. Ein Glaube wie ein Senfkorn genügt, um Unvorstellbares zu vollbringen, denn er trägt die Kraft der Liebe Gottes in sich, die Wege des Heils eröffnet“. Diese „sanfte Kraft“ verwandle das Leben der Glaubenden selbst in ein Werkzeug des Heils. Mission beginne dort, „wo Menschen sich mit dem Mitgefühl des Evangeliums der Not ihrer Mitmenschen annehmen“ - nicht in spektakulären Gesten, sondern in den „alltäglichen Worten und Handlungen, die zu kleinen Samen des Reiches werden“.

Besonders eindrücklich war der Hinweis auf die Demut der Mission: „Dieses Heil wächst langsam, wenn wir zu ‚unnützen Knechten‘ werden, das heißt, wenn wir uns in den Dienst des Evangeliums stellen, ohne unsere eigenen Interessen zu verfolgen, sondern nur, um die Liebe des Herrn in die Welt zu tragen“. Hier verband der Papst die missionarische Berufung mit einer Haltung der Entäußerung, einem „Kenosis“-Weg, der an Christus selbst erinnert. Mission bedeutet nicht Selbstverwirklichung, sondern Hingabe. Leo XIV. zitierte den heiligen Papst Paul VI.: „Es ist unsere Aufgabe, das Evangelium in dieser besonderen Zeit der Menschheitsgeschichte zu verkünden, in der bisher unerreichte Höhepunkte des Fortschritts und noch nie dagewesene Abgründe der Verzweiflung eng beieinanderliegen“ (Botschaft zum Weltmissionstag, 25. Juni 1971).

„Wenn wir die Mission auch lange Zeit mit einem ‚Aufbruch‘ in ferne Länder“, so der Papst, „ die das Evangelium noch nicht kennengelernt hatten oder in Armut lebten, assoziiert haben, so sind die Grenzen der Mission heute nicht mehr geografischer Natur, denn Armut, Leid und die Sehnsucht nach größerer Hoffnung kommen zu uns. Davon zeugt die Geschichte vieler unserer Brüder und Schwestern Migranten, das Drama ihrer Flucht vor Gewalt, das Leid, das sie begleitet, die Angst, es nicht zu schaffen, das Risiko gefährlicher Überfahrten entlang der Meeresküsten, ihr Schrei des Schmerzes und der Verzweiflung“. In deutlichen Worten wandte sich der Papst diesen Migranten zu: „Diese Boote, die auf einen sicheren Hafen hoffen, und diese Augen voller Angst und Hoffnung dürfen nicht auf die Kälte der Gleichgültigkeit treffen!“. Er sah in ihnen keine Bedrohung, sondern eine „Gelegenheit, Christus aufzunehmen“: „Es geht nicht so sehr darum ‚aufzubrechen“, sondern vielmehr darum „zu bleiben‘, um Christus durch Annahme, Mitgefühl und Solidarität zu verkünden: zu bleiben, ohne uns in die Bequemlichkeit unseres Individualismus zu flüchten, zu bleiben, um denen ins Gesicht zu schauen, die aus fernen und leidgeprüften Ländern kommen, zu bleiben, um sie mit offenen Armen und Herzen als Brüder und Schwestern aufzunehmen und ihnen Trost und Hoffnung zu geben“.

Das Drama ihrer Flucht, ihre Angst und ihr Leid würden zu einem neuen Ort der Evangelisierung. „Armut, Leid und die Sehnsucht nach größerer Hoffnung kommen zu uns“, so Leo XIV. Die Grenzen der Mission seien heute „nicht mehr geografischer Natur“.

Zum Ende seiner Predigt rief Leo XIV. zu „zwei großen missionarischen Bemühungen“ auf. Zum ersten die missionarische Zusammenarbeit: Die Kirchen des Westens sollen in den Brüdern und Schwestern aus dem Süden „eine Chance für Erneuerung“ sehen, „ein lebendigeres und dynamischeres Christentum“ zu fördern: „Zugleich ist jeder Missionar, der in andere Länder aufbricht, aufgerufen, sich mit heiligem Respekt in die Kulturen, denen er begegnet, hineinzubegeben und alles Gute und Edle, das ihm begegnet, zum Guten zu lenken und die Prophetie des Evangeliums dorthin zu tragen“.

Dann die missionarische Berufung: Besonders die europäische Kirche brauche „einen neuen missionarischen Elan“ und junge Menschen, die „bereit sind zum Dienst in den Missionsländern“. Der Papst mahnte zugleich die Kirchen des Südens zur „sorgfältigen Prüfung der Beweggründe“ derer, die sich zum missionarischen Dienst berufen fühlen. Dies sei als als Ausdruck geistlicher Verantwortung notwendig.

„Meine Lieben“, so der Papst zum Schluss, „von Herzen erteile ich dem Klerus der Teilkirchen, den Missionaren und Missionarinnen und allen, die dabei sind, ihre Berufung zu prüfen, meinen Segen. Den Migranten hingegen sage ich: Möget Ihr immer willkommen sein! Die Meere und Wüsten, die ihr durchquert habt, sind in der Heiligen Schrift ‚Orte des Heils‘, wo Gott sich zeigte, um sein Volk zu retten. Ich wünsche euch, dass ihr dieses Antlitz Gottes in den Missionarinnen und Missionaren findet, denen ihr begegnen werdet!“. Er vertraute sie der Fürsprache der Jungfrau Maria an, „der ersten Missionarin ihres Sohnes, die sich eilig in das Bergland von Judäa begibt, Jesus in ihrem Schoß trägt und Elisabet dient. Sie stehe uns bei, so dass wir alle zu Mitarbeiten am Aufbau des Reiches Christi werden, seines Reiches der Liebe, der Gerechtigkeit und des Friedens“. Mit diesem marianischen Bild endete die Predigt, die das Wesen des christlichen Glaubens in ihrer ganzen Schlichtheit zusammenfasste: Mission als bleibende Gegenwart, Glaube als leise Kraft, Kirche als Raum der Annahme.

Leo XIV. befreite mit dieser Betrachtungen die Mission aus der Romantik der Ferne und führte sie in das Herz der christlichen Existenz zurück. Mission ist nicht primär Bewegung, sondern Beziehung. Nicht Expansion, sondern Mitgefühl. In einer Welt der Flucht und der Entwurzelung ruft der Papst zu einer Kirche auf, die bleibt und dadurch sendet.

© 2025 www.kath.net