18. Mai 2025 in Chronik

Erscheinungen wie in Lourdes oder Fatima hätten den Schriftsteller tief beeindruckt. Auch wenn sein Leben ein ‚moralisches Chaos‘ gewesen sei, habe er seine katholischen Überzeugungen nie aufgegeben, schreibt Marie Claire Kendall.

New York (kath.net/Aleteia/jg)

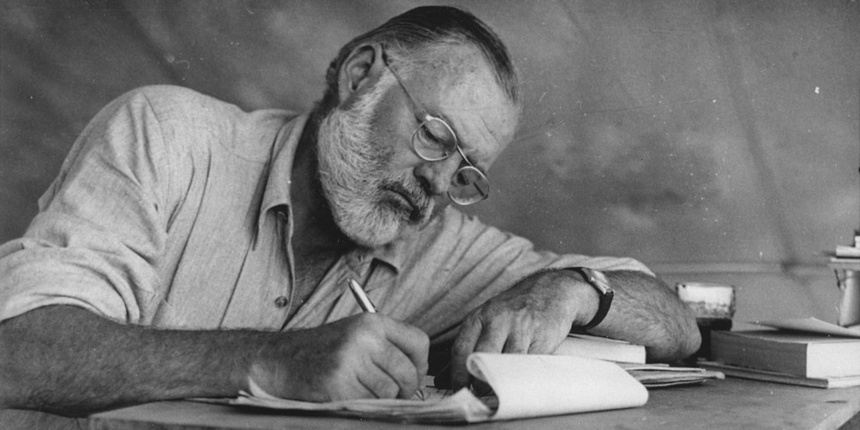

Der Schriftsteller Ernest Hemingway (1899 – 1961) kam als junger Mann zum katholischen Glauben. Marienerscheinungen wie in Lourdes und Fatima hatten für ihn eine große Bedeutung, schreibt Marie Clarie Kendall in einem Beitrag für die englischsprachige Ausgabe von Aleteia.

Am 8. Juli 1918 wurde Hemingway in Norditalien schwer verwundet. Österreichische Soldaten schossen Granaten über den Fluss Piave auf die italienische Seite der Front und trafen den Beobachtungsposten, den Hemingway in diesem Moment mit Zigaretten und Schokolade versorgte. Hemingway hatte 227 Granatsplitter in seinen Beinen. Er war damals Fahrer eines Ambulanzwagens des Roten Kreuzes.

Als er blutend auf dem Boden lag, habe er um die Fürsprache der Gottesmutter Maria und mehrerer Heiliger für seine Rettung gebetet, schrieb er später. Sein Gebet wurde erhört, er wurde in Sicherheit gebracht und versorgt. Bianchi Guiseppi, ein italienischer Priester, mit dem sich Hemingway im Offizierskasino angefreundet hatte, spendete ihm die Sakramente der Krankensalbung und der Eucharistie. Diese Erfahrungen seien die entscheidenden Momente in seiner Bekehrung zur katholischen Kirche gewesen, schreibt Kendall.

Sie zitiert George Herter, der sich mit Hemingways Glauben eingehend befasst hat. Herter sagte, dass Hemingway ein überzeugter Katholik gewesen sei. Sein Glaube habe viel mit den Marienerscheinungen zu tun gehabt. Hemingway habe ihm, Herter, mehrmals gesagt, dass die Marienerscheinungen ohne jeden Zweifel beweisen würden, dass die katholische Kirche die wahre Kirche sei, selbst wenn es keine Bibel und keine von Menschen gemachten Kirchengesetze gäbe.

Guiseppi habe mit Hemingway über die Erscheinungen von Fatima gesprochen, die im Jahr vor Hemingways Verwundung in Portugal stattgefunden haben. Dies habe den jungen Hemingway stark beeindruckt, schreibt Kendall.

Hemingways Leben sei ein „moralisches Chaos“ gewesen, räumt Kendall in einem anderen Artikel über den Literaturnobelpreisträger von 1954 ein, vor allem hinsichtlich seiner Ehebrüche, die er reihenweise begangen habe, und mehrerer gescheiterter Ehen. Dennoch habe er seine katholischen Überzeugungen nie aufgegeben. Er sei vielleicht ein „elender Sünder“ gewesen, habe aber nie die Göttlichkeit Christi oder die Autorität der von Christus gegründeten Kirche geleugnet, betont Kendall.

Seine letzten Lebensjahre seien von einem Abstieg in die Geisteskrankheit geprägt gewesen. Am 2. Juli 1961, wenige Wochen vor seinem 62. Geburtstag, hat er seinem Leben selbst ein Ende gesetzt. Es sei das tragische Ende eines traumatischen Lebens gewesen. Der mit dem Schriftsteller befreundete Schauspieler Orson Welles habe über die letzte Phase von Hemingways Leben gesagt, dieser sei nicht mehr er selbst gewesen.

Hemingway sei „ein komplexer Mann mit einem einfachen Glauben“ gewesen, schreibt Kendall. „Die versteckten Kruzifixe, unangekündigten Besuche in Kathedralen und die privaten Feiern von Festtagen gehören ebenso zu Hemingway wie seine Großwildjagden, das Hochseefischen, das Boxen und der Stierkampf“, schreibt sie in ihrem Buch „Hemingway’s Faith“ (dt. „Hemingways Glaube“)

© 2025 www.kath.net