18. Mai 2020 in Weltkirche

„Die Kirche von heute braucht keine Reformer. Die Kirche braucht neue Heilige. Weil kaum etwas in ähnlicher Weise zur Pflege und Steigerung der täglichen Frömmigkeit so beiträgt, wie die Würdigung neuer Heiliger des Himmels.“ - Von Michael Hesemann

Rom (kath.net) Es war noch dunkel, als ich aus dem Taxi stieg und den Petersplatz überquerte, bevor ich am Ende seiner rechten Kolonnade die Portone di Bronzo, das Bronzetor erreichte. Vor dem Eingang zum Apostolischen Palast warteten bereits einige teils verschlafene, teils aufgeregte Personen, die, wie mir bald klar wurde, das gleiche Ziel hatten wie ich. Es war gerade 6.20 Uhr, das Tor noch fest verschlossen. Erst nach vielleicht zehn Minuten öffnete sich der ebenso hohe wie schwere rechte Türflügel langsam und machte den Weg frei für einen kleinen, älteren Herrn im Frack, der uns aufmerksam musterte. In den Händen hielt er einen weißen Briefumschlag, aus dem er ein Papier entnahm. Jeden Einzelnen fragte er nach seinem Namen; wer auf seiner Liste stand, durfte das Tor passieren, hinter dem zwei Schweizergardisten, die Hellebarden im Anschlag, warteten. Erst als wir komplett waren, ging der päpstliche Kammerdiener voran und forderte uns auf, ihm zu folgen. Unser Weg führte eine imposante Marmortreppe, die Scala Regia, hinauf, durch prunkvolle Säle, vorbei an farbenfrohen Fresken, die alle Länder der Erde aus der Vogelperspektive zeigten. Das verstärkte den Eindruck, die Himmelstreppe hinaufgestiegen zu sein und nahm mir jeden Zweifel, gleich Petrus gegenüberzustehen.

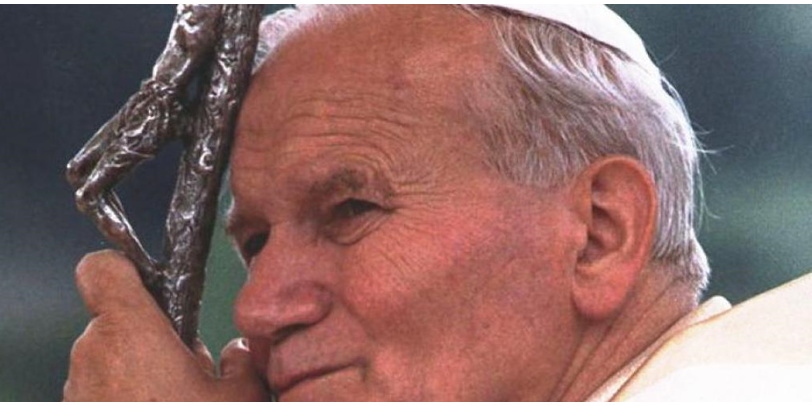

Wir hatten endlich das päpstliche Appartement im dritten Stock erreicht, als uns der befrackte Herr die Tür zu einer Kapelle öffnete, deren Eindruck mich überwältigte. Es strahlte in ihr so hell, dass man die Gegenwart Gottes förmlich spürte. Doch das Licht kam nicht von den drei Kerzen, die auf dem Altar standen und drang auch nicht durch das farbenfrohe Glasfenster nach innen, das die Decke der Kapelle bildete und den Auferstandenen bei seinem Triumph über den Tod zeigte. Es hatte, so stellte ich schnell fest, gar keine physikalische Quelle; es ging von einem Menschen aus. Denn im Zentrum der Kapelle, kniend vor dem Altar, dem Bild des Gekreuzigten und der Ikone der Gottesmutter von Tschenstochau, hielt ein Heiliger sein Zwiegespräch mit Gott: Papst Johannes Paul II. betete!

An diesem 17. Dezember 1998 hatte ich meine bewegendste Begegnung mit dem Jahrtausend-Papst, auch wenn weitere Audienzen folgten. Nichts ließ sich mit diesem überwältigenden Eindruck vergleichen, nichts offenbarte mir die Heiligkeit dieses Gottesmannes so eindeutig wie diese Konfrontation mit dem ganz in sein Gebet versunkenen Papst in seiner Privatkapelle. Mir wurde in diesem Moment klar, dass Johannes Paul II. ein Mystiker war. Er war wie in Ekstase, schien die Welt um sich herum, unser Eintreten, nicht wahrzunehmen. Seine innigste Gottverbundenheit und Hingabe waren in diesem Moment regelrecht spürbar.

Ich fühlte mich unwürdig, hier einzutreten, doch ich setzte mich, ein wenig scheu, in die letzte Reihe und feierte mit ihm das Messopfer meines Lebens in der bewusstgewordenen Gegenwart Christi. Danach erst wurden wir, die Gäste dieses Morgens, in die Privatbibliothek des Papstes geführt und ihm einzeln vorgestellt. Er war ganz offensichtlich gut vorbereitet, jedenfalls wusste er gleich, weshalb ich eingeladen worden war: „Ah, Titulus Christi“, begrüßte er mich und genau darum ging es: Ich durfte ihm meine Arbeit über die Reliquie der Kreuzesinschrift Jesu (eigentlich titulus Crucis) überreichen, von der bereits ein Exposé seinem Sekretär Msgr. Stanislaw Dziwisz zugegangen war.

So stand ich ihm jetzt unmittelbar gegenüber, schaute ihm in seine strahlendblauen Augen und war überwältigt von der Güte und Herzenswärme, die er ausstrahlte. Er war so sehr von der Liebe Gottes erfüllt, dass ich schon damals keinen Zweifel daran hatte, einem Heiligen begegnet zu sein. Ich war dermaßen beeindruckt, dass es mir fast die Stimme verschlug. Umso intensiver und geduldiger hörte er zu, stellte Fragen, dankte mir für meine Arbeit und eine antike Pilgeröllampe aus Jerusalem, die ich ihm als Geschenk mitgebracht hatte; sie befindet sich mittlerweile in den Vatikanischen Museen. Als sei es ihm unangenehm, beschenkt zu werden, versorgte er mich und meine Angehörigen großzügigst mit gesegneten Rosenkränzen. „Grüßen Sie Düsseldorf von mir“, verabschiedete er sich, während ich nur über sein gutes Gedächtnis staunte; offenbar hatte er einmal gehört oder gelesen, woher ich stammte.

Als ich die Scala Regia wieder hinabstieg, schien es mir, als würde ich geradewegs den Himmel verlassen. Ich war mir sicher, dass ich jetzt den Höhepunkt meines Lebens hinter mir hatte. Erst der Anblick eines eher kräftigen Mannes mit einem imposanten Schnauzbart, der mir entgegenkam, holte mich wieder in die Gegenwart zurück. „Der sieht aus wie Lech Walesa“, dachte ich mir und grüßte ihn prophylaktisch, woraufhin er höflich meinen Gruß erwiderte. Am nächsten Tag las ich in der Vatikanzeitung Osservatore Romano, dass es tatsächlich Walesa war, der an diesem Morgen vom Heiligen Vater in Privataudienz empfangen wurde.

Anderthalb Jahre später erlebte ich eine ganz andere Seite dieses Papstes. Am Abend des 23. März 2000, einen Tag nach meinem 36. Geburtstag, war ich nach Israel geflogen, um als Journalist an dem historischen Besuch Johannes Pauls II. im Heiligen Land teilzunehmen. Es war eine von drei Papstreisen, die ich begleitete; die zweite führte mich im Mai 2000 nach Fatima, die dritte, 2002, in seine polnische Heimat. Doch die wichtigste und symbolträchtigste seiner späten Reisen war die ins Heilige Land, zugleich Höhepunkt des Heiligen Jahres, das den Eintritt der Kirche in das Dritte Jahrtausend nach der Menschwerdung Gottes signalisierte.

Bei meiner Landung in Tel Aviv regnete es in Strömen. In heftigem Gewitterregen fuhr ich durch das Dunkel der Nacht, bis ich endlich Safeh in Galiläa erreichte, wo ich mit viel Glück noch ein Hotelzimmer bekommen hatte. Als ich frühmorgens die begrasten Auen bei Korazim erreichte, auf denen die Papstmesse in unmittelbarer Nähe des Berges der Seligpreisungen stattfinden sollte, sah ich schon von ferne die Pilgerströme dorthin eilen. Ich stellte meinen Wagen ab und watete, wie alle anderen, durch den Schlamm. Einige zehntausend Jugendliche, meist Angehörige junger katholischer Bewegungen, hatten sogar trotz des strömenden Regens auf dem matschigen Gelände übernachtet. Noch lagen schwere, dunkle Wolken über der Landschaft und ließen nichts Gutes erahnen, während dichter Nebel nur andeutete, wo der See Gennesaret liegen musste. Ein kalter Wind peitschte über das Hochland und ließ uns frösteln. Nur der erwartungsvolle Gesang und die Gebete der Jungendlichen erwärmten mein Herz.

Doch dann geschah etwas, das an ein Wunder grenzte. Gleich als das Papamobil das Gelände erreichte, der Mann aus Rom an den zweihunderttausend winkenden und sich wiegenden Händen vorbeigefahren war und langsam, mit unsicheren Schritten, die überdimensionale Altarplattform betrat, brachen erste Sonnenstrahlen durch die dichte Wolkendecke, rissen sie auf, trockneten den morastigen Boden und erwärmten die fröstelnden Pilger. Minuten später verzog sich der Nebel und gab den Blick auf den See frei, der majestätisch wie das Auge Gottes in den Himmel blickte, während sich die letzten Wolken in ihm spiegelten. In diesem Augenblick schmolzen Raum und Zeit zusammen, fühlten wir uns wie die Suchenden des Jahres 29, die sich hier versammelt hatten, um dem zu lauschen, der ihnen das Wort Gottes verkündete.

Vor einer monumentalen Ikone des thronenden Christus nahm Johannes Paul II. Platz auf einem monolithischen Thron, den das umgekehrte Kreuz des heiligen Petrus zierte. Von dort aus zitierte er die Bergpredigt, rief in einer bewegenden Predigt zur Solidarität mit den Armen, den Unterdrückten und Verlierern der Gesellschaft auf und ließ keinen Zweifel daran: Tu es Petrus – er war Petrus, dem der Herr aufgetragen hatte, seine Schafe zu weiden und der Welt das Evangelium zu verkünden.

Ich konnte nicht anders, als diesen gebrechlichen, von Schmerz gekrümmten Mann mit dem großen Herzen, das die ganze Welt in sich trug, zu lieben und zu achten wie keinen anderen, dem ich je begegnete. Als Journalist hatte ich die Großen der Welt getroffen, Männer wie Michail Gorbatschow und Bill Clinton, Helmut Kohl und König Juan Carlos von Spanien, den Dalai Lama und Mutter Teresa – doch keiner von ihnen hatte die Ausstrahlung, das Charisma von Johannes Paul II., dem es immer wieder gelang, die Herzen im Sturm zu erobern und die Tore aufzureißen für Christus. Er war die Güte in Person. Nicht einen Augenblick zweifelte ich daran, dass er ein Heiliger war, weder zu seinen Lebzeiten noch in den 15 Jahren, die seit seinem Tod vergangen sind. Seit damals, auf dem Petersplatz, die Menge Santo Subito gefordert hatte, die sofortige Heiligsprechung, war er de facto der Heilige der Herzen. Doch er war noch mehr: Ein Prophet, der nicht nur unzählige Leben verändert und Seelen zu Christus geführt hat, sondern der auch den Kommunismus besiegte und die Kirche auf die Endzeitschlacht vorbereitete, die gleich darauf ihren Anfang nahm und heute heftiger denn je tobt: Den Kampf der Kultur des Todes gegen die Kultur des Lebens. Mit anderen Worten: Der Lüge gegen die Wahrheit. Der Welt gegen die Kirche. Des Satans gegen Christus. „Habt keine Angst“ waren die ersten Worte seines Pontifikats und „macht die Tore auf, ja reißt sie weit auf für Christus!“ Sie sind heute aktueller denn je.

© 2020 www.kath.net