1. Februar 2018 in Familie

Hirnforscher warnt vor genderneutraler Erziehung. Gastbeitrag von Dominik Lusser, Stiftung Zukunft CH

Winterthur (kath.net/www.zukunft-ch.ch) Gleichstellungsbeauftragte und Genderforscherinnen sind der Ansicht, durch pädagogische Maßnahmen die Verhaltensunterschiede zwischen Mädchen und Jungen verändern zu können. Der niederländische Hirnforscher Dick Swaab widerspricht. In seinem neuen Buch Unser kreatives Gehirn Wie wir leben, lernen und arbeiten von November 2017 schreibt er: Fraglich ist nicht nur, was eigentlich gegen genderspezifisches Verhalten spricht. Es gelte auch zu bedenken, welchen Schaden eine genderneutrale Erziehung anrichten könne.

Neurosexismus?

Noch immer werde das Vorliegen einer geschlechtlichen Differenzierung des Gehirns und des Verhaltens von einigen Feministinnen schlichtweg geleugnet, erklärt Swaab, der als einer der international führenden Hirnforscher gilt. Bei ihnen herrsche noch die feministische Sicht der sechziger und siebziger Jahre vor, wonach jeglicher Geschlechtsunterschied im Verhalten allein durch die repressive Männergesellschaft erzeugt würde. So bezeichne die Psychologin Cordelia Fine im Buch Die Geschlechterlüge (2012) die Vorstellung von angeborenen Geschlechtsunterschieden im Gehirn als Neurosexismus.

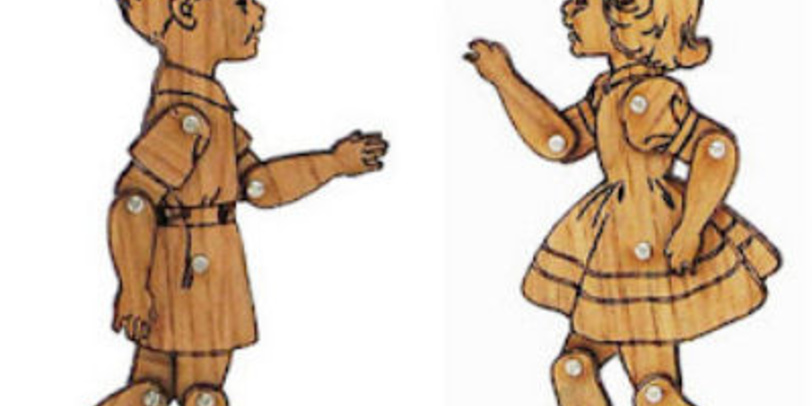

Die neurowissenschaftliche Forschung zeigt laut Swaab ein anderes Bild: Jungen neigen eher zum Spielen mit Soldaten oder Autos, die meisten Mädchen hingegen spielen lieber mit Puppen. Studien aus den letzten Jahrzehnten würden belegen, dass der Geschlechtsunterschied im Spielverhalten vornehmlich von der Interaktion zwischen Geschlechtshormonen und den sich entwickelnden Hirnzellen bestimmt sei.

Natürlich wird diese Entwicklung, was Swaab durchaus gelten lässt, auch durch äußere Faktoren wie die Sozialisation beeinflusst. Doch offensichtlich nicht in dem Maß, wie jene Feministinnen meinen, die die biologische Bedingtheit menschlichen Verhaltens am liebsten ganz ausschalten würden. Darauf haben bereits andere Forscher hingewiesen.

Plastizitäts-Mythos

Der amerikanische Neurowissenschaftler Larry Cahill beispielsweise hält die in diesem Kontext oft ins Spiel gebrachte Plastizität des Gehirns für problematisch: Schließlich könnten auch Verhaltensweisen, die sich erst im Lauf der Zeit herausbildeten, einen biologischen Ursprung haben etwa bei der Sprachentwicklung, dem Gehen oder der Rechtshändigkeit, schrieb Cahill 2014 in der Fachzeitschrift Cerebrum. Umweltbedingte Veränderungen hätten biologische Schranken. Das Plastizitätsargument hält Cahill für eine moderne Variante der längst widerlegten Tabula-rasa-Theorie, der Annahme also, das menschliche Gehirn sei wie ein unbeschriebenes Blatt und durch Erfahrungen beliebig veränderbar. Für den Wissenschaftler der University of California in Berkeley sind die Gehirne von Männern und Frauen grundlegend verschieden. Dass Studien bisweilen starke Überlappungen zwischen männlichen und weiblichen Eigenschaften zeigen, liegt laut Cahill daran, dass entsprechende Analysen nur isolierte Funktionen betrachten: Das ist, als würde man nach detaillierter Prüfung von Glas, Reifen und Bremsen zu dem Schluss kommen, dass es keine bedeutsamen Unterschiede zwischen einem Volvo und einer Corvette gibt.

Kritik am behaupteten Ausmaß der Gehirn-Plastizität äußerte in den letzten Jahren auch der deutsche Hirnforscher Manfred Spreng, beispielsweise 2014 im Interview mit Zukunft CH: Es gäbe im Zusammenhang mit der Konstruktion der Geschlechtsidentität immer wieder Behauptungen, dass Unterschiede in den Gehirnen von Mann und Frau nahezu ausschließlich das Ergebnis von Erziehung, Erfahrungen und Umfeld nach der Geburt seien. Dabei wird laut dem emeritierten Professor der Universität Erlangen auf die zweifellos vorhandene beachtliche Plastizität des Gehirns verwiesen. Auf die Hirnforschung könne sich die These von der weitgehend nur sozial konstruierten Geschlechtsidentität aber dennoch nicht stützen: Diese Behauptungen stehen im deutlichen Widerspruch zu nahezu allen im internationalen Bereich bekannten Resultaten bisheriger fundierter Gehirnforschung, welche übereinstimmend bestätigen, dass das Gehirn von neugeborenen Kindern keineswegs als eine Art unbeschriebenes Blatt (blank slate) gesehen werden kann.

Affengesellschaft?

Nichtsdestotrotz ziehen Gleichstellungsbeauftragte und Genderforscherinnen immer wieder gegen geschlechterspezifische Spielsachen sowie die Werbeindustrie zu Felde. Diese würden Jungen- und Mädchenstereotype verstärken und dadurch einen nachhaltigen Einfluss auf die spätere Berufswahl ausüben. Swaab sieht aus Sicht der Hirnforschung keine beweiskräftigen Anhaltspunkte für solche Befürchtungen.

Bezüglich der Überbewertung der sozialen Formbarkeit von Vorlieben und Neigungen verweist der Niederländer auf Forschungen von Alexander und Hines (2002), welche denselben Geschlechtsunterschied in Bezug auf die Spielzeugwahl auch bei Affen nachweisen konnten. Swaab schreibt dazu: Affenmädchen greifen am liebsten zu einer Puppe und zeigen mütterliche Verhaltensweisen, während Affenjungen überlegen, was sich mit einem Auto alles anfangen lässt. Diese Differenzierung, die ihnen wohl kaum von der Affengesellschaft aufgezwungen worden sein könne, mache deutlich, dass hier ein Mechanismus zugrunde liege, der auf einer genetischen Grundlage basiere.

Die geschlechtsspezifischen Interessensunterschiede bleiben, so Swaab, auch in der Adoleszenz bestehen Jungen zum Beispiel bauen lieber etwas, während Mädchen lieber tanzen. Auch im Erwachsenenalter zeigten sich deutliche Interessenunterschiede. Männer bevorzugen Berufe, in denen sie sich mit Gegenständen beschäftigen, und Frauen Berufe, in denen sie mit Menschen zu tun haben.

Genderneutrale Erziehung

Für Swaab ist nicht das genderspezifische Verhalten das Problem, sondern der Versuch, dieses durch Erziehungsmaßnahmen ändern zu wollen: Er hält es für besorgniserregend, wenn in Schweden eine Bewegung Zuspruch findet, die eine genderneutrale Erziehung propagiert. Demnach dürfe man Eltern nach der Geburt ihres Kindes nicht mehr fragen, ob es ein Junge oder ein Mädchen sei, weil dies angeblich keine Rolle spiele. Die Kinder sollen geschlechtsneutrale Kleidung tragen und statt Puppen oder Autos, für die sie sich so sehr begeistern können, nur geschlechtsneutrales Spielzeug bekommen. So aber nehme man Kindern viel von ihrer Freude.

Außerdem hält Swaab es für unwahrscheinlich, dass sich durch solche Maßnahmen die genderspezifischen Vorlieben für ein bestimmtes Spielerhaften revidieren lassen. Doch fraglich sei nicht nur, was eigentlich gegen genderspezifisches Verhalten spreche. Es gelte auch zu bedenken, welchen Schaden eine genderneutrale Erziehung anrichten könne.

Dazu erzählt der niederländische Forscher auch ein persönliches Erlebnis: Im Frühjahr 2014 fuhren meine Frau und ich mit unserem in Paris lebenden vierjährigen Enkel nach Disneyland. Nicht gerade ein Park, in den es mich jedes Jahr hinzieht, auch wenn die abschließende professionelle Parade mit allen bekannten Disney-Figuren und -Geschichten hervorragend war. An diesem Tag sahen wir überall Mädchen in Prinzessinnenkleidchen herumlaufen. Die Ernsthaftigkeit und Freude, mit der sie diese Kleider trugen, machte deutlich, dass sie sich damit auch in eine andere Welt begaben, eine Welt, die ich ihnen nicht nehmen möchte.

Der Autor ist Leiter des Fachbereichs Werte und Gesellschaft bei der Stiftung Zukunft CH, einer überkonfessionell christlichen Stiftung mit Sitz in Engelberg. Diese setzt sich ein für zukunftstragende Werte, insbesondere für die Menschenrechte (1948) sowie für Ehe und Familie: www.zukunft-ch.ch

© 2018 www.kath.net