kathTube: DER HOBBIT - Trailer

14. Dezember 2012 in Kommentar

Seit dieser Woche läuft der Teil von Der Hobbit in den Kinos. Tolkien-Fans haben lange auf diese Ereignis gewartet. Ein Gastkommentar von Michael Hageböck

Linz (kath.net) Wer immer schon wissen wollte, wieso die Zwerge so fix im Abspülen sind, wird von Peter Jacksons in seiner Verfilmung von J.R.R. Tolkiens Der Hobbit aufgeklärt. Nachdem sie durch einen Angriff des Drachen Smaug den Einsamen Berg und damit ihr Königsreich verloren, saß der designierte Thronerbe Thorin auf der Straße. In einer pathetisch-schwülstigen Einstellung wird er auf den Höhenzügen des Nebelgebirges gezeigt, das Schwert trotzig aus der Scheide ziehend, während die Kamera im Hubschrauber um ihn kreist und der Erzähler erklärt: Er nahm alle Arbeit an, die er finden konnte.

Mit Szenen wie dieser ist es klar, wieso Jackson neun Stunden und drei Teile braucht, um Tolkiens Erzählung von Bilbo Beutlin auf die Leinwand zu bringen. Überflüssiges reiht sich an Überflüssiges und das, was im Original Witz, Charme, Anmut, Schönheit, Tiefe, Sinn und Eigenart gehabt hätte, wird schlichtweg unterschlagen.

Aus den Anhängen von Der Herr der Ringe wissen wir, dass Thorin in der Schlacht von Azanulbizar ein Stück Eichenholz als Schild benutzte, nachdem seine Rüstung zerschmettert wurde. Dies zeigt auch der Film - er verschweigt aber die Erläuterung, dass der Zwergenfürst auf diese Weise zu seinem Beinamen kam: Thorin Eichenschild.

Für Tolkien als Philologen war Sprache samt ihrer Etymologie wesentlich. Wie er die Namen von Thorins Gefährten der Edda entlieh, so nahm er den Begriff Eikenskjaldi aus der Völuspá, dem Gedicht einer germanischen Seherin, in welchem sich etliche Präfigurationen auf den christlichen Glauben finden. (Im Übrigen erschien 2009 von Tolkien posthum der Sammelband Die Legende von Sigurd und Gudrun mit einer Nachdichtung von dem Lied der Seherin, die der Schriftsteller selber als nordische Sybille bezeichnete.)

Jackson unterschlägt fast jeden sprachlichen Humor des Originals. Zwar erzählt Gandalf im Film, dass ein Vorfahre Bilbos das Golfspiel erfand, als er einem Ork den Kopf abschlug und dieser in einem Kaninchenloch landete - aber er vergisst die Pointe, dass dieser Kerle Golfimbul hieß.

Als Bilbo bei den Trollen im Kochtopf landen soll, rettet sich der kleine Hobbit mit den Worten: I cook better than I cook, was man übersetzen könnte mit: Es schmeckt besser, wenn ihr mich kochen lasst, statt mich kochen zu lassen. Ein solches Wortspiel ist für Jackson zu intelligent, weswegen er an dieser Stelle einen Witz auf seinem Niveau einbaut: Ein Troll will in sein Taschentuch schnäuzen und erwischt dabei Bilbo, der in der nächsten Szene voll widerlichem Schleim gezeigt wird.

Wer nur den Film und nicht das Buch kennt, gewinnt einen völlig falschen Eindruck von Tolkiens Werk. Auf der Leinwand geht es um spektakuläres Herumgehüpfe und Kamerafahrten durch unendliche Höhlensysteme, in denen Wolkenkratzer ein unscheinbare Details in einem Labyrinth bizarrer Bauten wären. Es geht um die Präsentation des Entstellten, um das ständige Überbieten des Hässlichen. So viele Ekzeme wie die Orks könnte ein Geschöpf unserer Welt niemals haben; mit ihren Deformationen an Gesicht und Körper würde man bei uns allenfalls auf der Intensivstation überleben.

Die Filmemacher missbrauchen den Namen des Buches, um Geld zu scheffeln. Sie ignorieren, was Tolkien über seine Phantasiegeschöpfe zu sagen hat: Orks stellen keine schönen Gegenstände her, aber sie sind keineswegs ungeschickt. Hämmer und Äxte, Schwerter, Dolche und Picken, Zangen und Marterwerkzeuge, das machen sie gut - oder zwingen andere dazu, sie nach ihren Plänen herzustellen, Gefangene und Sklaven, die arbeiten müssen, bis sie aus Mangel an Luft und Licht sterben. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass sie einige von jenen Maschinen erfunden haben, die seither die Welt verheeren, besonders jene ausgeklügelten Vorrichtungen, die Massen von Lebewesen auf einen Schlag vernichten, denn Räder, Maschinen und Explosionen erfreuten sie schon immer.

Nachdem Jacksons Der Herr der Ringe vor zehn Jahren knapp 3 Milliarden Euro einspielte, wurde Der Hobbit verständlicher Weise als Prequel zu der großen Trilogie angelegt. Tatsächlich bezog das Filmteam einige Verweise ein, welche sich aus den Büchern ergaben, bemühte sogar weitere Quellen Tolkiens, wie die Anhänge aus Der Herr der Ringe oder das Fragment Die Reise zum Erebor. Dafür können Mittelerde-Liebhaber dankbar sein, obgleich im selben Atemzug die liebenswürdige Erzählweise des Hobbit auf der Strecke blieb. Leider fiel etliches weg, was der Text an Tiefe zu bieten hat. Die klug gemeinten Sprüche, welche Gandalf statt dessen in den Mund gelegt werden, können dies nicht ansatzweise wett machen.

Tolkiens Werk entstand in der Auseinandersetzung mit angelsächsischen Texten (darunter auch die Evangelien-Nachdichtung Christ von Cynewulf), welche Zeugnis für die urwüchsige Frömmigkeit und das Heldentum der frühen Engländer ablegen. Der Autor liebte nordische Sagen, gleichzeitig aber war er bekennender Katholik. Seit 1914 arbeitete er an einem Mythos, indem er künstlerisch das verarbeitete, womit er sich als Professor in Leeds und Oxford beschäftigte. Als 1937 sein Kinderbuch Der Hobbit erschien, mag sein Silmarillion-Mythos zwar irgendwo in seinem Hinterkopf gegenwärtig gewesen sein, aber die Erzählung von Bilbo war doch eine separate Sache, mit einem vermittelnden Narrator und zahlreichen Anachronismen, welche die Brücke zum modernen Leser schlugen. Erst Der Herr der Ringe (1954/55) brachte die Hobbits und das Silmarillion in einer Geschichte zusammen: In diesem Meisterwerk sind germanisches Heldentum und katholischer Glaube komplementär, hier reiht sich eine christliche Metapher an die andere, hier ist alles durchdrungen von thomistischer Metaphysik und biblischer Moral. Statt diese Entwicklung im Schaffen Tolkiens beim Hobbit anzuwenden, peppt Jackson das Original mit inhaltsleeren Kampfszenen und hohlen Phrasen auf.

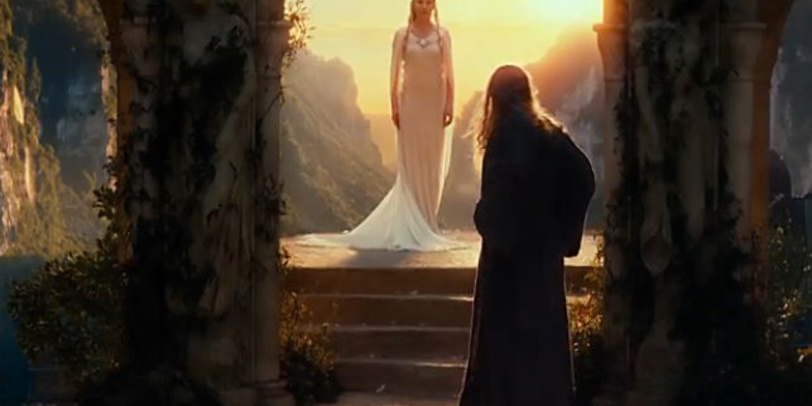

Um eine Wiedererkennung für Herr der Ringe-Fans zu leisten, bekommt Galadriel einen Auftritt in Bruchtal. Hier hätte darauf verwiesen werden können, dass sie ebenso wie Elrond und Gandalf einen der drei Elbenringe trägt. Fehlanzeige. Statt dessen versucht der Film sie wie Charlize Theron bei der Chanel-Werbung in Pose zu setzen. Per Gedankenübertragung erklärt sie Gandalf, was die Stunde geschlagen hat.

Insgesamt wirkt der Zauberer, der von Tolkien als Schutzengel der Gefährten konzipiert wurde, ziemlich begriffsstutzig. In den Nachrichten aus Mittelerde erfahren wir, dass die zwei anderen Istari, welche mit ihm, Saruman und Radagast gesandt wurden Alatar und Pallando hießen. Doch Gandalf meint im Film recht dümmlich, er habe ihre Namen vergessen. Alles Engelhafte an Gandalf verschwindet im Kino völlig. Auf die Frage, ob er Kamillentee wünsche, entscheidet er sich (fast ebenso trinkfest die die verfressenden Zwerge) lieber für den Rotwein. Eindeutig drogenabhängig wird Radagast dargestellt: Wenn bei ihm der Qualm seines zweifelhaften Krautes aus den Ohren pafft, fängt er zu schielen an und außerdem heißt es, der Konsum von zu vielen (giften) Pilzen, habe sein Hirn zerstört.

Neben solchen Schnitzern, welche die Atmosphäre des Streifens verderben, weil sie sein Niveau jenem Publikum anpassen, das die filmbegleitenden Merchandising-Artikel kaufen soll, gibt es auch inhaltliche Fehler, welche den Gang der Erzählung verfälscht. Ein roter Faden durch die Handlung des Films ist beispielsweise der Ork Azog. Tolkien-Freunde wissen, dass er Thrór, den letzten König unter dem Berg erschlug und er seinerseits durch Dáin Eisenfuß im Tal von Azanulbizar getötet wurde. Im Kino allerdings feiert er eine Auferstehung und macht Jagd auf Thorin Eichenschild. Dieser Grundidee ist es geschuldet, dass im Lichtspielhaus während den rund drei Stunden in stumpfer Wiederholung ekelhafte Fratzen zu sehen sind. Regelmäßig raunzt Azog in Richtung Publikum und wird als Antagonist von Thorin zum Handlungsträger.

In diesem Zusammenhang darf man auf den einzigen Punkt hinweisen, wo der Film eine weiterführende Interpretation des Stoffs im Geiste Tolkiens liefert, nämlich in der Scharfzeichnung der Figur Thorins, als einem ebenso eigenwilligen wie draufgängerischen Zwerg, der für seine Heimat, sein Erbe und sein Geschlecht sein Leben in die Waagschale wirft, der sich für seine Freunde opfert und prachtvoll das verkörpert, was Tolkien in seiner Theorie des Mutes, also des unbeirrten Kampfes trotz der sicheren Niederlage, als Charakteristikum des Heldentums in seinem Beowulf-Essay beschreibt. Aber selbst Thorin hat Mängel in der Darstellung, etwa das stereotype Nicken des geneigten Kopfes als archaischer Ausdruck der Zustimmung. Obwohl auch die Figur des Bilbo recht gut gespielt wird, ist sein Repertoire an Gesten relativ eingeschränkt: Immer wieder hebt er den Zeigefinger, wenn seine Argumente nicht stark genug sind und läuft wie ein Storch durch den Salat, was sehr an Mister Bean erinnert.

Schließlich ein Wort zur Optik. Möglicherweise irritiert die ungewohnte Anmutung des gestochen scharfen 3D-Bildes so sehr, dass man dem Film ungeachtet aller inhaltlichen Eigentümlichkeiten schon allein aus ästhetischen Gründen mit Vorbehalten entgegen tritt. Vielleicht wird man sich in einigen Jahren an eine Perspektive von schräg oben gewöhnt haben, wo man alles wie durch ein Vergrößerungsglas sieht und die Kamera ungehemmt herumschwirrt. Unseren visuellen Gewohnheiten geht die Darstellung völlig gegen den Strich. Man glaubt durch eine geheime Tür mitten in BBC-Verfilmung hinein geraten zu sein, man erkennt sogar die Kunststoffstruktur in der Kulisse, alles ist wirklicher als die Wirklichkeit, selbst die Monster, welche aus der Augsburger Puppenkiste in die Realtime gehüpft sind. Der Eindruck ist derart unerträglich, dass der Zuschauer zeitweise seine 3D-Brille absetzt, um seine Zuflucht in der flächigen Darstellung zu suchen - die ja auch besser zur flachen Aufarbeitung des Stoffes passt. Mehr geistreiche Tiefe hätte dem Streifen sicher besser getan als die räumliche Tiefendarstellung.

Es stört empfindlich, wenn das Unglaubhafte optisch absolut glaubhaft gemacht wird, wenn die Zwerge über mehrstöckige Hängebrücken durch die Orkhöhlen jagen, Seile reißen und Feinde massenhaft in die bodenlose Tiefe fallen, während die Gefährten wider aller Wahrscheinlichkeit gänzlich unbeschadet bleiben. Zum Schluss flüchtet Gandalf mit den Schatzsuchern auf Kiefern, die unter dem Ansturm der Wargen umknicken, so dass die Zwerge von Baum zu Baum flüchten, bis sie sich alle am letzten Stamm klammern, ehe dieser sich über den Abgrund neigt, der natürlich wieder bodenlos ist, runter rutschen und aneinander hängend den allerletzten Halt an Gandalfs Stab finden. Eine solche Optik ist schlichtweg affig. Und obwohl in der zweiten Hälfte des Films unentwegt gekämpft wird, erreicht keine Szene an die martialische Darstellung von 300. Das pausenlose Gemetzel von Jackson ist langweilig und abgeschmackt, völlig aufgeregt und absolut fade.

Der Film endet mit Smaug. Der Drache erwacht unter einem Berg aus Gold und schlägt sein Auge auf. Der kurze Blick nimmt dem Zuschauer den Atem. Noch nie wurde im Kino etwas so Geniales gezeigt, wie diese Iris, voller Leben und Bosheit. Sie schlägt uns in ihren Bann und lässt auf eine Fortsetzung hoffen, die besser ist als der vorliegende erste Teil. Dieser ist für sich genommen grandios gescheitert.

kathTube: DER HOBBIT - Trailer

Soundtrack zum Der kleine Hobbit: Far over the misty mountains cold

© 2012 www.kath.net